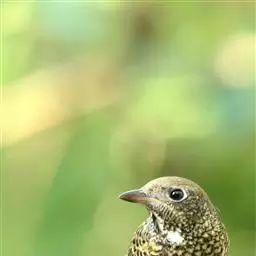

![]() 白喉红尾鸲(学名:Phoenicurus schisticeps),小型鸟类,体长14-16厘米。雄鸟额至枕钴蓝色,头侧、背、两翅和尾黑色,翅上有一大形白斑,腰和尾上覆羽栗棕色。颏、喉黑色,下喉中央有一白斑,在四周黑色衬托下极为醒目,其余下体栗棕色,腹部中央灰白色。雌鸟上体橄榄褐沾棕,腰和尾上覆羽栗棕色,翅暗褐色具白斑,尾棕褐色。下体褐灰色沾棕,喉亦具白斑。特征均甚明显,野外不难识别。

白喉红尾鸲(学名:Phoenicurus schisticeps),小型鸟类,体长14-16厘米。雄鸟额至枕钴蓝色,头侧、背、两翅和尾黑色,翅上有一大形白斑,腰和尾上覆羽栗棕色。颏、喉黑色,下喉中央有一白斑,在四周黑色衬托下极为醒目,其余下体栗棕色,腹部中央灰白色。雌鸟上体橄榄褐沾棕,腰和尾上覆羽栗棕色,翅暗褐色具白斑,尾棕褐色。下体褐灰色沾棕,喉亦具白斑。特征均甚明显,野外不难识别。

基本信息

雄鸟夏羽前额、头顶至枕钴蓝色,额基、头侧、背、肩黑色,肩羽具宽的栗棕色端斑,腰和尾上覆羽栗棕色。尾黑色,基部栗棕色。两翅黑褐色,内侧覆羽白色,内侧次级飞羽外翈具宽阔的白色羽缘,二者构成翅上大型白色翅斑。颏、喉黑色,下喉中央有一白斑,在四周黑色衬托下极为醒目,其余下体栗棕色,腹部中央灰白色。冬羽和夏羽基本相似,但头部钴蓝色较暗,头和背部黑色部分均具棕色羽缘,胸亦具暗黄色或灰色狭缘。其余同夏羽鸟。雌鸟头顶、背、肩等上体橄榄褐色沾棕,腰和尾上覆羽栗棕色,尾暗褐色,基部栗棕色,端部外翈具淡棕色羽缘,两翅暗褐色,翅上白斑较雄鸟小。下体褐灰色,喉具白斑,胸、腹和两胁沾棕。 虹膜褐色或暗褐色,嘴、脚黑色。

大小量度:体重♂14-28克,♀16-22克;体长♂138-160毫米,♀140-158毫米;嘴峰♂10-13毫米,♀10-12毫米;翅♂71-88毫米,♀69-82毫米;尾♂62-79毫米,♀62-73毫米;跗蹠♂21-25毫米,♀22-26毫米。

白喉红尾鸲是一种高山森林和高原灌丛鸟类。繁殖期间主要栖息于海拔2000-4000米的高山针叶林以及林线以上的疏林灌丛和沟谷灌丛中,冬季常下到中低山和山脚地带活动。

食性:主要以金龟子、鞘翅目、鳞翅目等昆虫和昆虫幼虫为食,也吃植物果实和种子。

习性:常单独或成对活动在林缘与溪流沿岸灌丛中。性活泼,频繁地在灌丛间跳跃或飞上飞下。

白喉红尾鸲分布图 中国分布:分布于青海东北部和南部,甘肃西部兰州、西北部、南部、西南部、东南部,陕西南部秦岭,四川北部松潘、若尔盖、平武、阿坝、西北部德格、甘孜、西部巴塘、道孚、理塘、西南部稻城、木里、凉山、中部天全、宝兴、康定,云南西北部丽江、澜沧江、怒江、西部腾冲、漾濞、永平、南部蒙自,西藏南部拉萨、芒康、林芝、江达、左贡、然乌、嘎宗、鲁霞、沠区和昌都地区。

国外分布:分布于尼泊尔、锡金、印度阿萨姆、孟加拉国和缅甸北部。

繁殖期5-7月。营巢于树洞、岩壁洞穴及河岸坡洞中。巢的形状呈杯状,主要由枯草和苔藓构成。每窝产卵3-4枚,卵粉红色、被有褐色斑点,卵的大小为19-20毫米×15-16毫米。

列入《世界自然保护联盟》(IUCN) 2012年濒危物种红色名录ver 3.1——无危(LC)。

白喉红尾鸲是中国特产鸟类,主要分布于中国西南地区,少数冬季也出现于喜马拉雅山麓的尼泊尔、锡金、印度阿萨姆和孟加拉国及缅甸北部一带。种群数量较丰富。

灰背燕尾是一种黑白色燕尾,体长23厘米,雌雄成鸟大体同色。与其他燕尾的区别在头顶及背灰色。…

白眉鸫,是脊索动物门鸟纲雀形目鸫科鸫属中等体型的灰褐色鸫类。雄鸟头、颈、顺部至上颈灰色,…

蓝点颏亦称“蓝喉歌鸲”,通称蓝靛颏儿。身体大小和麻雀相似,体长12-13厘米,体重17-18克。…

蓝矶鸫是雀形目鸫科矶鸫属鸟类。蓝矶鸫雄鸟通体普蓝色,头顶和背较为辉亮,…

蓝歌鸲是雀形目鸫科歌鸲属鸟类。雄鸟头至整个上体普蓝色,眼先、头侧和颊部近黑色,耳羽和颈侧黑蓝色,…

黑胸歌鸲是鹟科、歌鸲属小型鸟类,体长13-16厘米。上体石板灰褐色或橄榄褐色,头和颈侧黑色,…

金色林鸲是鹟科、鸲属小型鸟类,体长12-15厘米。头顶至背黄橄榄绿色,眼先和头侧黑褐色,眉纹金橙黄色。…

琉球歌鸲是鹟科、歌鸲属小型鸟类,体长约14厘米。雄鸟上体暗橙色,颏、喉、胸黑色。其余下体白色。…